Vergangene Sonderausstellungen

SCHIMMERNDE SCHÖNHEITEN – Messingobjekte des Jugendstils und Art Deco

28.10.2022 - 28.4.2023Fast wie Gold, aber erheblich preiswerter – die Vorzüge von Messing waren bereits in der Antike bekannt. Als „Gold des Bürgers“ erlebte die vielseitige, leicht zu verarbeitende Metalllegierung aus Kupfer und Zink im Jugendstil und Art Deco ein Come-back. Auf Hochglanz polierte Kerzenleuchter, Vasen, Teekannen, Bowlengefäße und Schalen aus Messing waren auch für den kleineren Geldbeutel erschwinglich und daher sehr beliebt.

Schimmernde Schönheiten“ ist eine Kooperation mit dem Deutschen Messingmuseum für angewandte Kunst gGmbH in Krefeld. Die Sonderausstellung zeigt Objekte des ornamental bewegten Jugendstils und des sachlicheren Art Deco. In beiden Stilrichtungen nimmt Messing eine interessante Sonderstellung ein: Das in warmem Gold schimmernde Material kommt durch die elegant reduzierte Formensprache besonders zur Geltung.

Über 100 Einzelobjekte und Garnituren von namhaften Entwerfern wie Bruno Paul, Friedrich Adler, Peter Behrens und Jan Eisenloeffel, aber auch Ausführungen von bisher unbekannten Entwerfern, dokumentieren die gestalterischen Möglichkeiten und die stilistische Bandbreite im Jugendstil und Art Deco.

Auf lokaler Ebene ist dieser Zeitraum für die Stadtwerdung und Entwicklung Gladbecks zur modernen Industriestadt von großer Bedeutung. Anfang des 20. Jahrhunderts dominierte der Bergbau die Entwicklung Gladbecks. Zuwanderung, wirtschaftlicher Fortschritt und Investitionen

in Infrastruktur und Wohnungsbau waren die Folge. Nach den schweren Jahren mit Inflation und Ruhrbesetzung brachen für die 1919 gegründete Stadt Gladbeck glänzende Zeiten an. Einige bis heute das Stadtbild prägende Bauvorhaben wurden realisiert, darunter das Naherholungsgebiet Wittringer Wald mit Schloss, Herrenhaus, Stadion und Freibad sowie der spätere Jovyplatz mit seinen repräsentativen Verwaltungsbauten.

Es sind die Goldenen Zwanziger, in denen sich besonders im Art Deco Funktionalität und künstlerische Formgebung bei Verwendung moderner Herstellungstechniken miteinander verbinden.

Das Museum der Stadt Gladbeck verfügt über eine eigene Sammlung von Messingobjekten. In der Ausstellung werden ausgewählte Gegenstände des täglichen Gebrauchs und kunsthandwerkliche Exponate aus drei Jahrhunderten vorgestellt.

BEGLEITENDE ANGEBOTE

Feierabendführung am FreItag

Nach der Arbeit ins Museum zu einer Führung durch die Sonderausstellung

Termine: 4.11.2022, 25.11.2022, 3.2.2023, 10.3.2023, jeweils 16.30 Uhr

Mittagsführung

Halbstündige Kurzführung durch die Sonderausstellung

Termine: Di, 8.11.2022, Mi, 7.12.2022, Mi, 25.1.2023, Mi, 22.3.2023, Mi, 26.4.2023, jeweils 12.45 Uhr

Sonntagsführung

Nach einem Spaziergang in Wittringen zur Sonntagsführung ins Museum

Termine, 11.12.2022, 15.1.2023, 26.2.2023, 16.4.2023, jeweils 15 Uhr

Die Teilnahme an den öffentlichen Führungen ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten.

Ergänzend zu den öffentlichen Führungen bieten wir für Gruppen nach Absprache zusätzliche Termine an.

KREATIVANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Kurzführung durch die Sonderausstellung mit Kreativangebot (Dauer: ca. 90 Minuten)

Wir gestalten Ketten- und Schmuckanhänger

ab 8 Jahren)

Termin: Sa, 12.11.2022, 15 Uhr

Wir basteln mit Prägefolie

(ab 6 Jahren)

Termin: Do, 17.11.2022, 15 Uhr

Wir basteln Christbaumschmuck aus Messingdraht

(ab 8 Jahren)

Termin: Sa, 17.12.2022, 15 Uhr

KINDERGARTEN & SCHULE

Führung mit Kreativangebot

Inspiriert von den Dekoren der Ausstellung werden wir je nach Altersstufe mit Metallprägefolie

oder Messingdraht kreativ tätig. Dauer: 90 Minuten

60 Jahre Anwerbeabkommen der Türkei mit der BRD – Menschen und Geschichten gesucht für Ausstellung ab Oktober 2021

04.05.2021Anlässlich des 60. Jahrestages des Anwerbeabkommens für Arbeitskräfte aus der Türkei am 30. Oktober 2021 plant das Museum der Stadt Gladbeck in Kooperation mit dem Freundeskreis Gladbeck-Alanya, dem Integrationsrat und dem Stadtarchiv eine Ausstellung. Die Kooperationspartner haben sich in einer Arbeitsgruppe inzwischen zwei Mal getroffen und wollen nicht nur die Türkeistämmigen sondern auch Menschen anderer Herkünfte, die als Arbeitskräfte nach Gladbeck gekommen sind, in die Ausstellung aufnehmen. Von 1955 bis 1968 schloss die Bundesrepublik Deutschland Abkommen mit Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und dem ehemaligen Jugoslawien. Gesucht werden Menschen, die ab 1955 per Anwerbeabkommen nach Gladbeck gezogen sind. Menschen aus diesen Herkunftsländern können anhand eines Fragebogens mit ihren Geschichten und Bildern teilnehmen. Darin wird zum Beispiel nach der Anreise gefragt, welchen Beruf man ausgeübt hat und was man aus der Heimat mitgebracht hat. Teilnehmende müssen in Gladbeck leben oder gelebt haben. Auch Kinder oder Enkelkinder können den Fragebogen ausfüllen, um die Geschichten von mittlerweile verstorbenen Familienmitgliedern zu erzählen. Für alle Teilnehmenden gelten folgende Voraussetzungen: Interessierte können sich an das Museum der Stadt wenden, per E-Mail oder telefonisch unter 02043 23029. Der Einsendeschluss ist der 5. September 2021. Mitglieder der Arbeitsgruppe können bei Bedarf behilflich sein.

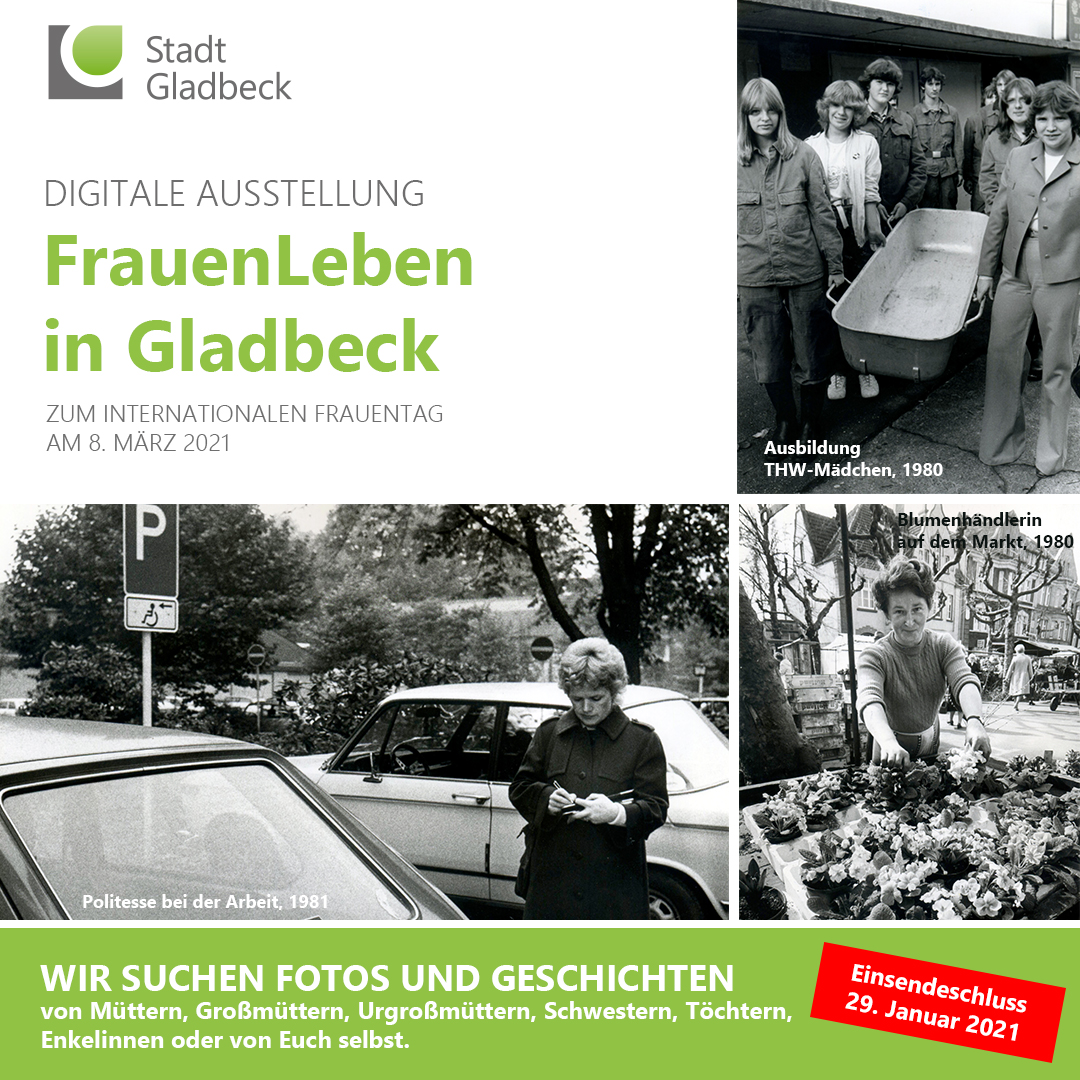

Jetzt mitmachen: Digitale Ausstellung „FrauenLeben in Gladbeck"

15.01.2021Für die digitale Ausstellung "Frauenleben in Gladbeck“ zum Internationalen Frauentag am Montag, 8. März, suchen Gleichstellungstelle und Museum der Stadt Gladbeck Alltagsfotos von Gladbeckerinnen und ihre Geschichte. Frau oder Fräulein? Job oder Ehe? Kind oder Kultur? Politik oder Party? Sport oder Spaß? Fotos von Müttern, Großmüttern, Urgroßmüttern, Schwestern, Töchtern, Enkelinnen oder sich selbst können Gladbeckerinnen bis Freitag, 29. Januar, digital per E-Mail an museum@stadt-gladbeck.de oder auch per Post an Tanja Karpa, Altes Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck senden. Die Ausstellung will den Alltag Gladbecker Frauen und ihre Geschichten zeigen. Für alle, die teilnehmen, gelten folgende Voraussetzungen: Die Urheberrechte der Fotos müssen bei den Teilnehmerinnen liegen. Das Foto benötigt zusätzlich Vor- und Zunamen, den Ort, wo das Bild aufgenommen wurde, und Namen der abgebildeten Personen, was darauf zu sehen ist sowie das Aufnahmedatum (Jahresangabe). Eine kleine Geschichte sollte in wenigen Sätzen das Foto ergänzen. Die Fotos müssen in Gladbeck entstanden sein.